News

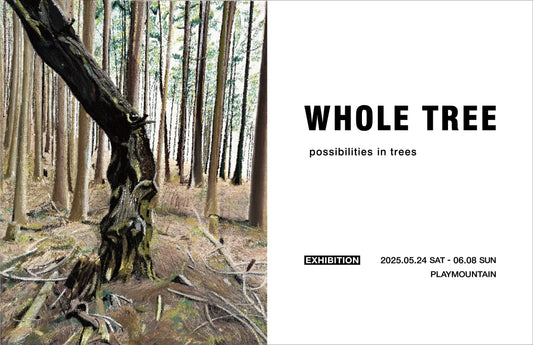

Possibilities in Trees

5/24より、WHOLE TREEの展示会が始まりました。 WHOLE TREEは、2020年にランドスケーププロダクツがスタートしたブランドです。ありがたいことにたくさんのお客様に商品を使っていただいています。改めてこの『WHOLE TREE』について知ってもらいたく、このイベントを企画しました。 会期:2025.05.24 SAT - 06.08 SUN営業時間:12:00-18:00(会期中無休) WHOLE TREE “Possibilities in Trees” なぜ私たちは“木”を使うのか 自然界の循環を促し、大地を育む木や森林から私たちが受ける恩恵は計り知れません。 木は時に家を支える柱となり、空間を彩る家具に変わり、その実や葉、根は生きる糧となって私たちの暮らしを豊かにしてくれます。 インテリアデザインを通して常に“木”と向き合ってきたランドスケーププロダクツは、これまでも様々な場所を訪れ、木や森が持つ無限の可能性、機能、そしてその姿そのものの美しさに感銘を受け、家屋や家具にそれを表現してきました。 掛木を単なる木材としてではなく、煎じたり、燃やしたり、圧縮したりと手を加えながら、暮らしに役立ててきた先人たちの知恵と技。この知恵は現代にまで受け継がれ、私たちの生活に深く根付いています。 先人たちが培った知恵を現代に生かし、木の無限の可能性に私たちなりのエッセンスを加えて新たな空間を作り出す。 そんな考えのもと、『WHOLE TREE』は2020年にスタートしました。奇しくも2020年は、世界的に住環境を見直さざるを得ない重要な年となりました。あれから5年。私たちは何を受け入れ、何を活かしていけるのでしょうか。本展では、『WHOLE TREE』のこれまでの活動と、木を素材に独自のものづくりを行っている方々のプロダクトを展示し、木の可能性について問いかけていきたいと考えています。

Possibilities in Trees

5/24より、WHOLE TREEの展示会が始まりました。 WHOLE TREEは、2020年にランドスケーププロダクツがスタートしたブランドです。ありがたいことにたくさんのお客様に商品を使っていただいています。改めてこの『WHOLE TREE』について知ってもらいたく、このイベントを企画...

WHOLE TREE : RED CEDAR SERIES

香りのプロダクトを多く手掛ける「WHOLE TREE」ですが、昨年発売された「RED CEDAR SERIES」は、ブランドの新たな広がりを予感させます。というのも、「WHOLE TREE」は定期的なプロダクト制作をせず、出会いや学びを優先してきたため、これまで新作の発表は長らくありませんでした。 WHOLE TREE:RED CEDAR SERIES 「WHOLE TREE」のゆったりとした活動の中で「RED CEDAR SERIES」が生まれたのは、カナダ産のウエスタンレッドシダー専門店である高広木材株式会社との出会いがきっかけです。 ◯高広木材との出会い北米の先住民族が「生命の木」と呼ぶ、美しい木目を持つウエスタンレッドシダー。その風合いと特性に魅せられるうちに、高広木材株式会社と出会いました。何度もショールームを訪れる中で、代表の高広氏から伺う話は雄弁で奥深く、管理の行き届いたショールームからは彼らの仕事への信頼が感じられました。 高広木材は、元々羽柄材問屋(羽柄材:木造建築において、構造材を補う補助材や下地材を指します)として創業しました。その後レッドシダーを取り扱うようになると、その販売方法が分からず、情報を収集したり自ら実践してノウハウを蓄積したりしました。その結果、「レッドシダーのショールーム・実験場兼オフィス」として自社社屋を建設するまでに至ります。 木材の特性を活かし、適材適所での使用と適切なメンテナンスを行うことで、ウエスタンレッドシダーはその魅力と性能を長年にわたり発揮します。まさに、扱う者の学びと知識が試される木材と言えるでしょう。 ◯端材への新たな息吹もう一点、カナダから規格材として輸入されるウエスタンレッドシダーは、国内で再加工される際に多くの端材が生じます。高広木材では、その端材すらも丁寧に保管していました。この美しく保管された端材に新たな命を吹き込むことこそ、「WHOLE TREE」ができることだと考え、このシリーズが誕生しました。 「RED CEDAR SERIES」には、あえて特定のカテゴリーを設けていません。それは、端材を出さず木材の特徴を活かした最適なプロダクトをデザインするという考えに基づいているからです。 小さめの腰掛けStoolは、レッドシダーのもつ耐久性と、濡れる事で芳香する木の特性を活かし、バスルームなどの水場の空間を心地よく彩るツールとなることをイメージしました Shamoji は削り出しで成形されています Cutting Boardは、手がけのくぼみと、反対側の丸い意匠は、まな板で切るものによって表裏を返す時のスムーズな動きを想定して形にしています 日常で使えることをコンセプトにした「RED CEDAR SERIES」を通して、ウエスタンレッドシダーの魅力を直接感じていただけたら幸いです。

WHOLE TREE : RED CEDAR SERIES

香りのプロダクトを多く手掛ける「WHOLE TREE」ですが、昨年発売された「RED CEDAR SERIES」は、ブランドの新たな広がりを予感させます。というのも、「WHOLE TREE」は定期的なプロダクト制作をせず、出会いや学びを優先してきたため、これまで新作の発表は長らくありませんでし...

Table Maintenance

ダイニングテーブルの手入れの手順を紹介します。経年変化した色味も魅力的ですが、リフレッシュした姿がとても気持ちよかったです。ビンテージ品などもお手入れをすることでキリッとした印象に変わります。みなさまもぜひお試しください。 ○ダイニングテーブルの細かい傷や輪シミを取り除くお手入れ方法○1. 天板を固く絞った布で拭き、表面の汚れを拭き取ります。2. 紙やすりを目の荒いものから順番にかけていきます。(目の荒さは数字の大きさに反比例します) やすりをかけるときは、木目に沿った方向でかけてください。今回は全面にかけましたが、部分的な作業でも構いません。3. やすった後に出た木の粉を落として、柔らかい布を使いみつろうクリームを天板に薄く満遍なく塗ります。4. 30〜60分ほど乾かした後、新しい布で乾拭きをして完了です。 ※布は、タオルなどのパイルのようなものよりも、 着古したTシャツなど目の詰まったものがおすすめです。

Table Maintenance

ダイニングテーブルの手入れの手順を紹介します。経年変化した色味も魅力的ですが、リフレッシュした姿がとても気持ちよかったです。ビンテージ品などもお手入れをすることでキリッとした印象に変わります。みなさまもぜひお試しください。 ○ダイニングテーブルの細かい傷や輪シミを取り除くお手入れ方法○1. 天...

Marmoleum Sereis

オリジナルプロダクトラインでもあるMarmoleum(マーモリウム)シリーズについてお話しします。 この聞きなれない“マーモリウム”とは 素材の名称を指し、床材として使用されることが多い建材です。 見た目はビニールのようですが、亜麻仁油や石灰岩などの天然の材料からできており、環境に優しい素材として、医療・教育・公共施設、オフィス、店舗、住宅など、世界中の様々な場所で使用されています。 “リノリウム”というと、聞き覚えがある方もいらっしゃるかもしれませんね。 Alvar AaltoやMagnus Olesenをはじめ世界中の様々なデザイナーたちが、テーブルやスツールなどのトップに好んで使用しています。 カラフルだったり、程よい中間色もあったり、絶妙に柔らかさをもつ弾力も魅力です。 マーモリウムもリノリウムの一種なのです。 そんな素材をランドスケーププロダクツの家具へも使用できないかな と、資料を見ていたときに、面材でありながら可塑性(力を加えて自由自在に形を整えることの出来る物性)があり、床から壁に緩やかに立ち上げたり、曲面成形ができる特性に着目し、その特性を活かしたプロダクトに転用するのはどうかという考えに行き着きました。 数あるマーモリウム材の中でもぼくたちはチョコレートの製造時に残ったカカオ豆の粉砕した殻を素材へ加えたグラフィカルな表情のものをチョイス。 もちろん、家具にも使用して、天面の新しい選択肢を増やしました。 今後はシリーズのバリエーションも徐々に増やしていこうかと考えています。 現在ではあたりまえのように新しいデザインの誕生や、様々な素材の加工が可能となっていますが、振り返ってみれば、ブロイヤーやアアルト、イームズなどといった時代を超えたデザイナーたちの着眼点、また理想の実現に向けた信念と技術革新の賜物によるものが大きいのです。 木が曲がっていたり、鉄が曲がっていたり一見あたりまえのことのようですが、その手法やなぜそれが成り立っているのか?に注目してみてください。 これまでのあたりまえが違って見えてくるかもしれません。 そんな偉大なデザイナーたちには足元にも及びませんが、彼らに敬意を表してぼくたちなりの目線でこれからも物づくりを行っていきたいと思います。

Marmoleum Sereis

オリジナルプロダクトラインでもあるMarmoleum(マーモリウム)シリーズについてお話しします。 この聞きなれない“マーモリウム”とは 素材の名称を指し、床材として使用されることが多い建材です。 見た目はビニールのようですが、亜麻仁油や石灰岩などの天然の材料からできており、環境に優しい素材と...

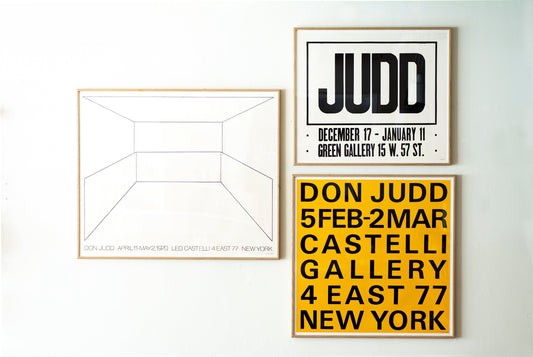

MarfaとJudd

書籍Donald Judd / Spacesをみていると、2016年11月の出張の折りに、アメリカ・テキサス州の南部にある〈Marfa〉マーファという小さな町に立ち寄った時の記憶が頭の中を駆け巡りました。 MarfaといえばDonald Judd。と漠然と認識してたものの、これまでこの土地を訪れた諸先輩方が興奮気味に話すその意味をいまひとつ理解しきれずにいました。 そんな中、幸運なことに実際にMarfaを訪れる機会をいただき、そこで感じた高揚感は忘れることができません。 ミニマル・アートやJuddについてほとんどの知識を持っていなかった僕でさえ、知識や言葉を超えた格別な実感がこの土地にはあったのです。 *ドナルド・ジャッド:Donald Judd 美術作家。1928年、アメリカ・ミズーリ州生まれ。1950年代後半から画家及び美術評論家として活動。1960年代に立体作品を発表し始め、特に箱形のオブジェを規則的に配置する作品が注目を集めた。この時期から広まったミニマル・アートの代表的な作家とされている。1977年にテキサス州マーファに移住して作品を制作し、同地域に恒久展示されている作品も多い。1994年没。 エルパソ空港から荒野をひたすら3時間ほど、あたりは砂漠地帯でこれぞテキサス!という乾いた空気感の中を走ったあたりにMarfaはある。 陸の孤島といわれるほどのアクセスの悪さに加えて、街自体も小さく車で30分ほどで周遊できるほどの規模にもかかわらず、フードコートの周りに若い人が多くいたり、感じのいいサインペイントの壁や洒落た外観の建物・お店が目立ちます。 Donald Juddは1977年49歳の時にニューヨークからこの地に移り住み、第一次大戦時の大きな米陸軍の施設を再利用して自身の理想となるアートの恒久展示を行いました。彼の死後は財団(Chianti Foundation及びJudd Foundation)が管理し、現在に至るまで一般に公開されています。 エントランスででチケットを買って自由に〜というミュージアムスタイルではなく、何時に集合という形でスタッフの方が同行してツアーです。 早速、スタッフに案内されながらDonald Juddの作品の建物を歩く。 大きな窓から差し込む自然光が均一に整列された作品を包み時間がゆっくりと流れる。 本来、無機質で冷たいイメージの素材が、形と配置の妙で、大きく印象を変えることができるという事実に驚きました。 ふと窓から外を眺めると広大に広がる荒野。 空には変わったカタチの雲が立ち込めていて、グッと土地に引き込まれる感覚を覚えました。 ここにくるまでのJuddのイメージは色鮮やかでどちらかというと都会的なイメージだったのですが、作品を取り囲む環境との調和が作品を超えて強烈に印象に残りました。 Marfaの訪問から数年経ったあと、某先輩から、「Juddって思想だよね」という言葉を聞いて、ぼくはすごく腑に落ちました。 この椅子も、このテーブルも、思想を具現化したようなもの。だから魅力的なのだと思います。 系列店のカフェTas YardにもJuddへのリスペクトが込められているのをご存知ですか? この回転扉に、見覚えありませんか?...

MarfaとJudd

書籍Donald Judd / Spacesをみていると、2016年11月の出張の折りに、アメリカ・テキサス州の南部にある〈Marfa〉マーファという小さな町に立ち寄った時の記憶が頭の中を駆け巡りました。 MarfaといえばDonald Judd。と漠然と認識してたものの、これまでこの土地を訪...